义务教学、免费宣传、身体力行……多年来,安庆师范大学体育学院兼职副教授谢忠赤始终走在武术教学前线,坚持为传统文化的传承和发展贡献力量,他希望能有更多人和他一起欣赏传统武术的“美貌”。

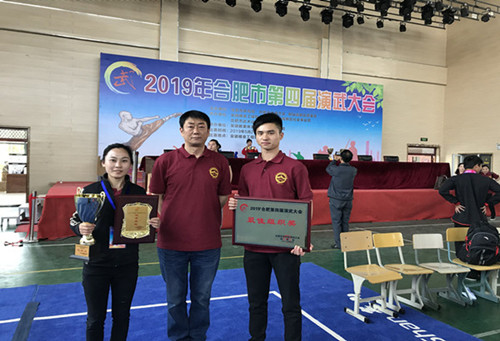

七个月前,谢忠赤收到安庆市文化馆颁发的“怀宁谢家棍”非遗证书,他有些感慨,“我已经准备好向省级非遗‘进军’了。”

自幼习武,习得一身真本领

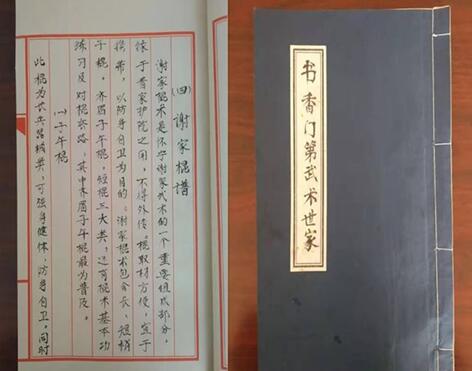

“我出生的家族是一个武术世家,家里的亲戚长辈大多都是‘武术家’。”谢忠赤分享道,他自幼便受家族习文练武之风熏陶,对武技颇为痴迷。八岁正式习武,由于谢家武术对手、眼、身、法、步均有严格要求,刚习武的他经常弄的一身伤。

“挨打是常态,但老话说‘学打、学打,首先要学挨打。’”每每回忆起那段时光,令谢忠赤印象最深的便是身上的各种淤青、伤痕。扎马步,做龙骨劲、打桩练铁臂功……三年来,他将基本功厚实了一遍又一遍,期间挨了不知多少打。“凡是先练功,练牢基本功”这是他一直以来坚持的座右铭。三年的基本功不仅让他练就了一副好身体,更帮他磨砺了意志,能够更加心平气和地学好武术。

由于在练武过程中经常会受伤,谢忠赤还“被迫”成为了一名“护伤科医生”。“我们每次在受伤后都需要用药、推拿,所以必须得掌握一些关于跌打骨伤科和养生功知识。”久而久之,在长期的耳濡目染下,他还考取成为了一名“高级中医康复理疗师”。

在之后的求学过程中,谢忠赤广游天下、寻师访友,涉猎多门多派,取长补短完善家传武学,为传承国粹传统武术文化付出不懈努力。

饱经磨难,致力于非遗传承

谢家棍起源于谢氏军旅武术棍法,是综合各门派功防技法形成的一套较完整的武术体系,作为其第九代传承人,谢忠赤一直想将它传承好、传出去。

历史传承悠久、资料难以整理、材料收集困难……从2019年12月起,谢忠赤便开始着手申请安庆市第六批非物质文化遗产名目。“老祖宗留下来的东西,无论遇到多大的困难,我们都要坚持传承下去,280多年的历史,一定要让更多人看见。”抱着这股子信念,每每遇到困难处,他都咬紧牙关挺了过去。

从老屋跑到市文化馆,再去各位老人家寻访,一连好几个月,谢忠赤都在外奔波收集资料,一日三餐经常都顾不上吃。没有第一手资料,他去拜访前期做记录的手抄人;缺失证明材料,他去搜集武举石、“马道”遗址等古代练武器具……功夫不负有心人,四十多页纸的材料让他一举通过了安庆市非遗项目评选。

“在我之前没有人这样做过,所以我更想尽自己所能让谢家棍、谢家武术传承下去,让更多的人看到它、接触它、喜爱它。”谢忠赤说,为扩大影响力,他对谢家棍进行了系统的总结和阐述,将四十余年成果汇编成书籍,免费宣传分发给市民和学生们学习。此外,他还深入各大中小学院校和各级社会组织进行组织推广,在安庆市石化第二小学开展体育教学;在安庆市石化第一中学成立武术社团;在安庆市设立武术推广中心……努力将传统武术文化传播扩散。

因材施教,引领学子共同传承

从武校、军营到企业,再到各大中小院校,谢忠赤在自身习武的同时也在注重武术教学活动。“所谓教学相长,教学的过程也是教师学习的过程。”

二十多岁便开始在少林寺塔沟武校任教,从教30余年时间,谢忠赤的学生涵盖社会各行各业、各个年龄段、各个省市地区,培训学员累计超3000人,长期的施教经历让他对武术传承有了更深的理解,也让他非遗传承的队伍越变越大。

“时代在变化,武术教学也要革新。”谢忠赤介绍,在他的武术课上,学生们的前几节课程都必须要听几节理论课。“现在很多青年对武术缺乏兴趣,有些还被电视剧带‘偏’了,所以武术教学不能一昧地教,也不能让学生一昧地学。”他说,让学生明白“武术是什么?学习武术的出发点是什么?为什么要学武术?”这三大问题才是学习前的重中之重,之后再开展武术教学也能更好地因材施教。

“一日不学,等于白学;一天不做,等于白做。”在谢忠赤的课上,他总会融入学生队伍中,和他们一起练习,学生做一遍,他也做一遍。“为人师者,自己首先要勤奋,这样才能更好地言传身教,感染学生。”

“谢老师身上带有一股‘江湖气息’,他的武术课很别致,经常跟我们分享一些关于他在外面实践、交流学习的经历。”作为他的学生,体育教育专业2018(4)班的徐盛洋分享道,谢老师不仅会手把手教他们习武,还能引导他们树立良好的价值观,在谢老师的课程上能学到很多课本外的知识,每个人都在努力地学。

“让学生产生兴趣,继而练习、钻研,找到武术的‘根’,成为一名真正的‘传承者’,这是我努力的目标。”谢忠赤说。

(应 超 王若彤)