融融春光,万物生长,此时的大地,一派生机。为了使同学们了解节气的相关习俗知识,弘扬中华传统文化,2022年3月14日至3月18日,合肥市行知小学开展“探寻节气文化 感受中华之美——惊蛰、春分”主题周活动。

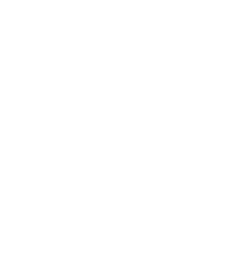

周一的升旗仪式上,四(12)班的代雨馨同学在国旗下讲话中,带领大家走进节气文化,感受中华之美——惊蛰、春分。

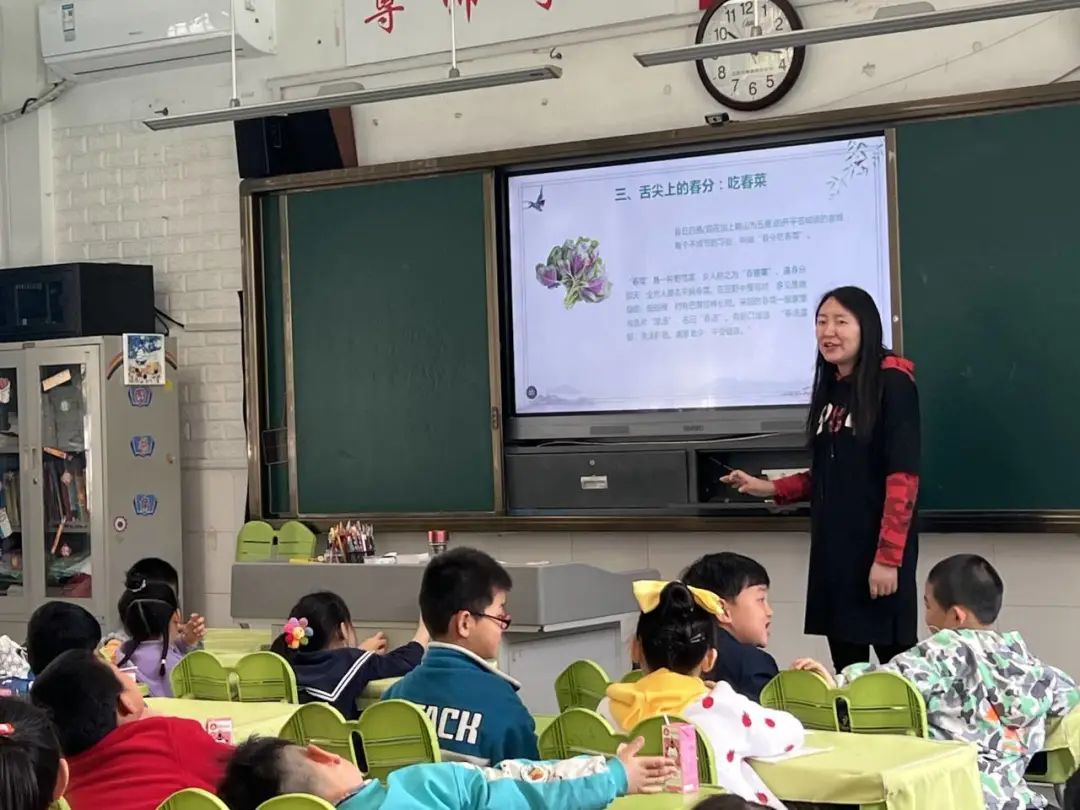

周二在“心之声”广播中同学们知节气,扬文化,感受中国传统节气的魅力!少先队活动课上,班主任老师们利用课件PPT给同学们讲解了节气由来、气候特征、农事活动、节气养生、节气诗词等多个方面,加深了同学们对二十四节气——惊蛰、春分的理解,让中华传统文化扎根于心中。

探寻节气文化,中华文化之美,不只在景,更在人,在心。各班精美的壁报展示了孩子们的才华、创意,更让中华传统文化在孩子们的心灵深处生根发芽。

二十四节气蕴含着中华文化深厚的底蕴,博大精深,浸润心灵,是五千年中国传统文化的精华。合肥市行知小学通过开展二十四节气系列的主题周活动,让孩子们在感受传统文化魅力的同时也增强了民族自信和文化认同感,使中国传统文化得到了传承和延续。

中华传统二十四节气小知识

惊蛰,又名“启蛰”,是二十四节气中的第三个节气。斗指丁,太阳到达黄经345°,于公历3月5-6日交节。惊蛰反映的是自然生物受节律变化影响而出现萌发生长的现象。时至惊蛰,阳气上升、气温回暖、春雷乍动、雨水增多,万物生机盎然。农耕生产与大自然的节律息息相关,惊蛰节气在农耕上有着相当重要的意义,它是古代农耕文化对于自然节令的反映。

惊蛰时节,春气萌动,大自然有了新的活力。所谓“春雷惊百虫”,是指惊蛰时节,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下越冬的蛰虫。惊蛰节气的标志性特征是春雷乍动、万物生机盎然。

春分,是二十四节气之一,春季第四个节气,于每年公历3月19-22日交节。春分在天文学上有重要意义,春分这天南北半球昼夜平分,自这天以后太阳直射位置继续由赤道向北半球推移,北半球各地白昼开始长于黑夜,南半球与之相反。在气候上,也有比较明显的特征,中国除青藏高原、东北地区、西北地区和华北地区北部外均进入了明媚的春天。

春分的意义,一是指一天时间白天黑夜平分,各为12小时;二是古时以立春至立夏为春季,春分正当春季3个月之中,平分了春季。春分后,气候温和,雨水充沛,阳光明媚。春分时节,中国民间有放风筝、吃春菜、立蛋等风俗。

图 文:马 敬