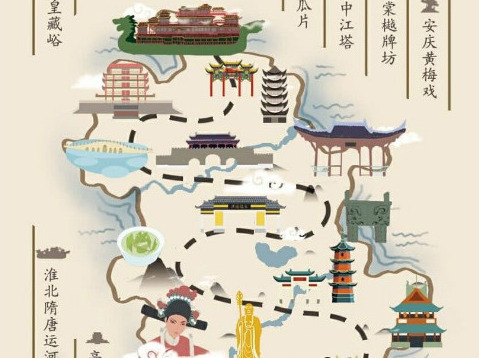

安徽日报教育客户端讯 安徽省歙县是徽文化发祥地,有着众多且至今保存完好的古民居、园林、祠堂、庙宇、牌坊、亭阁等古迹,有着丰富多彩、形式多样且生生不息的地方民俗文化,堪称“一座没有屋顶的徽文化大地艺术馆”。据统计,歙县拥有传统村落25处,省级传统村落51处,现有地面不可移动文物3785处,被公布为各级文物保护单位的有231处(古城范围内80处),非物质文化遗产项目134个。

为传承发扬徽文化,助力和美乡村建设和全县经济发展,2022年来,歙县积极推进“老有所学”暖民心行动,“三足鼎立”使得徽文化魅力四射,举世瞩目。

聚足非遗教育人才,为徽文化造势。全县结合实际,整合资源,迅速成立223所老年学校,覆盖28个乡镇、192个村、社区。各老年学校坚持线上与线下同步推进,有形场所教育与室外无形教育相结合,使得“老有所学”行动有声有色,更加深入人心。

为切合实际,加快乡村振兴,确保“老有所学”引人瞩目,各老年学校纷纷集聚非遗人才,瞄准地方文化的挖掘与弘扬,开展各项活动。全县通过大学生招聘村官兼职、普通教育学校共建、退教协、美协书协等各类协会积极参与等途径,有效补充“老有所学”师资;专兼职老师达2000余名,其中专于书画、剪纸、版画等艺术500余人,善于徽雕、古建筑艺术等300余人,精于歌舞、表演艺术等260余人,有志于徽文化传播900余人。该县老年大学及各乡镇村老年学校携手共建,不仅成立了璜田徽剧、卖花渔村徽派盆景等基地,而且开设了书画、乐器、歌舞等各类非遗教育班。2022年来因为重视集聚非遗人才,歙县各老年学校活动演出涉及非遗的达1100场,参与“老有所学”学员近26000人。

做足“老有所学”大戏,让徽文化添彩。活动展现生命力、吸引力和凝聚力。歙县“老有所学”围绕全县发展大局,有计划、有步骤,有声有色开展各项活动,充分展示全县老年教育靓丽风采,展示徽文化魅力。该县结合实际确定每周活动主题,下发供各级老年学校参考。各老年学校在正常开展教学的同时,融入徽文化教育,做足老有所学大戏,活动有声有色。歙县上丰徽州贡梨节、柿子节,溪头大谷运滴水香节、汪满田鱼灯节,杞梓里英坑山核桃节、许村的大刀舞,三阳的“叠罗汉”.....等等都少不了老年学校的影子,少不了老年人的精彩。2023年黄山市新时代“终身学习品牌项目”名单公布,歙县老年大学文艺小分队和歙县雄村老年大学书画班荣获全市“终身学习品牌项目”称号。因为各乡镇“老有所学”做足大戏,徽文化的影响力不断扩大。

赋足地方民俗特色,促徽文化生利。为赋能歙采缤纷,歙县各老年学校顺势而为,纷纷采取“老有所学+”模式,精准助力地方优秀民俗文化特色发挥,积极追根溯源,收集整理创新,赋予当地民俗文化新内涵,使得乡村和美,地方生利,经济发展。

歙县叶村叠罗汉是省级非遗项目,当地叶村老年大学积极致力于叠罗汉的材料整理、技艺传承和宣传,使得“罗汉”脸谱化妆的特色及堆叠特征,更加显得变化多端,妙趣横生。歙县许村的大刀舞历史悠久,全国罕见。歙县“老有所学”继承并发扬大刀制作属传统的手工工艺,刀外形画有人物、花草等图案,点缀画面。大刀舞讲究“手眼身法步”缺一不可,已发展成一项很好的健身活动。歙县汪满田鱼灯在工艺上制作讲究,鱼架全部用毛竹青片,黄片不用,所用的纸全部是绵纸,绵纸韧性强,不易破损。歙县“老有所学”学员推陈出新,将传统工艺与现代技术相结合,汪满田鱼灯手工自制的灯形式更加多样,模样更加生动逼真,成为抢手工艺品。

还有昌溪的“舞草龙”正是在“老有所学”行动中得到有效积的宣传,才以其独有的原始古朴、酣畅欢腾走进大众的视野。另外还有三阳的“打秋千”,雄村的“跳钟馗”等等,这些地方民俗特色的挖掘,不仅让老有所学充分体现徽文化深厚内涵,有效推进全县非遗教育与文化旅游事业发展深度融合,而且以其为载体,通过嫁接农、文、旅、体,推动县域内山、水、村、夜等经济转换,有力促进了徽文化的生利和地方经济文化发展。通讯员 洪添亮