以前当班主任的时候,班上有一个人高马大的男生欺负一个弱小的女生,把她的书包从楼上扔到楼下去了。找家长到校了解孩子的情况。是孩子的爸爸来的,说自己当年怎么严重偏科没考上大学,现在生活如何不易;说自己怎么恨铁不成钢,看到儿子贪玩不学习以及偏科时,生气把他赶出门外,把他的书从楼上全部扔下去,让他不要上学算了。听得我忍不住要笑:都说父母是孩子的第一任老师,瞧瞧这父子俩!孩子有样学样,老爸的暴脾气、老爸的扔书包,包括老爸的偏科,就这么被模仿、被继承,如果没有觉察和改变,可能会这么一代一代传承下去,有多少人小时候讨厌父亲的坏脾气,长大后也成了个脾气坏的人,不知不觉间变为了自己曾经讨厌的样子,又在自己的孩子身上重复那过去的事情。

提起爸爸的坏脾气,我们的孩子们最有发言权。一个女生说自己的爸爸脾气特别急,很小的时候自己吃饭慢,爸爸立马不让她再吃了,收拾收拾东西就把她带上车子,要把她丢掉!虽然现在都上高中了,可看到爸爸还是害怕,除非不得已不敢和爸爸说话。而且现在和同学相处也是小心翼翼的,甚至处处讨好,生怕得罪人,活得好累啊!“我希望他不在家!在家就喝酒找事儿!不是找我吵就是找我妈吵,有时候还动手打!”“我爸整天就看我不顺眼,我做什么他都觉得不行,整天嘴就插在我身上,烦都烦死了!”敢这样说爸爸的女孩胆子算大的了。都说女儿是爸爸的“小棉袄”,可爸爸这样对女儿,恐怕以后享受不到“小棉袄”的贴心了。父子关系就更紧张了。一个高三的男生,长得敦敦实实的,可是说话声音特别小。爸爸非常强势,他在家不敢大声说话,巴不得自己是空气,好让爸爸忽略他的存在,否则不知道什么时候爸爸就会发火,自己要吃不了兜着走。有的则冲突不断,矛盾升级,极端的情况是父亲冲儿子吼“你怎么不去死”,甚至动刀子!

追根溯源,在最早的社会分工里,爸爸是外出打猎的人,妈妈才是在家里照顾孩子的人。带孩子不是爸爸的强项,爸爸对孩子耐心不够倒也能解释得通。直到今天,爸爸主外挣钱养家、妈主内照顾孩子,还是不少家庭的常态。不少妈妈和孩子粘得太紧,形成紧密的联盟,有的妈妈会一直带着孩子睡,有的甚至儿子都上高中了,还和妈妈睡在一张床上!爸爸倒成了家里的外人,是妈妈和孩子之间的“第三者”,根本插不进母亲和孩子的联盟中去。有的爸爸乐得清闲,干脆不管不问,在外忙工作、忙应酬,早出晚归,两头不见人。日子久了,和孩子之间很是生分。有的孩子都上了高中,还不清楚爸爸具体是做什么工作的,也感觉不到和爸爸在感情上有什么链接。有一次,我们给四个心理筛查中出现问题的学生做访谈,发现他们有一个共同点:和爸爸的关系都很疏远。我说:“既然这样,那我们来探讨一下怎么和爸爸修复关系,怎么样?”结果四个学生不约而同的齐刷刷的摇头。那个画面给我的印象实在太深了!也让我为这些爸爸感到悲哀,同时也体会到爸爸们在家庭里的挫败感,以及由此勾起的愤怒与无助。

没有父亲参与的教育是不完整的教育。心理学家们建议,父亲应该在生命一开始就要参与到孩子的养育中来。提供经济保障,提供对辛苦孕育孩子的妈妈的情感支持和全身心的呵护。多陪孩子,在孩子小的时候,成为孩子的“玩伴”,建立良好的亲子关系。曾经看过一档电视节目《小不点大能耐》,一个五岁的小姑娘,当主持人问她的“大能耐”是什么的时候,她说是“和爸爸各种折腾”。怎么折腾?女儿攥着爸爸的手后滚翻;女儿站在爸爸的大腿上,爸爸扶住女儿的腿,女儿身体向前悬空,双手向两侧平举,父女俩一起旋转。后来,爸爸又带着另一个四个月的女儿“飞”:平躺,把女儿放在小腿上上下颠飞,然后一个倒勾,把在空中的女儿接在了胸前!看的人都胆战心惊,小姑娘们却乐此不疲,爸爸也乐在其中,眼里满满的都是爱:能看出来平时父女间经常这样互动。相声演员周炜眼泪都快看下来了:不是害怕,是后悔!儿子已经十来岁了,这样美好的“折腾”恐怕要永远的错过了!何止周炜,多少爸爸缺席了孩子的童年,缺失了重回天真岁月和孩子一起成长的美好时光。爸爸和孩子的相伴,其实不仅收获可以其乐融融的亲子时光,也是修复自己童年创伤的灵丹妙药。心理学家说“好关系胜过好教育”,像《小欢喜》中的季杨杨父亲,一直忙于工作,缺少对孩子的陪伴,连家长会都是孩子的舅舅去开,孩子对他有很多的不满甚至怨恨。孩子高三了,爸爸空降到季杨杨的生活中,想用正确的道理来教育儿子,但事与愿违,没有良好的亲子关系做基础,再正确的道理,在儿子那里也不过是“正确的废话”,起不到想要的作用。

那现在,面对已经上高中的孩子,爸爸们应该怎么做呢?

首先,爸爸们要做好自己的情绪管理。发火是解决不了问题的。谁由着性子来,谁“任性”,谁在关系里就是孩子。所以,爸爸作为成年人,要给孩子做好情绪管理的榜样,学会“制怒”。怎么“制怒”?可以在有情绪的时候,先闭上嘴巴不要说话,做几次深呼吸。或者将拳头握紧、放松,反复做几次。实在不行,先走开,冷处理一下,免得说出让以后后悔的话,或做出冲动的不计后果的事。等冷静下来后,再有话好好说,心平气和的和孩子沟通。孩子毕竟是孩子,只有感觉好了,才能做得好。对于原则性问题,可以和善而坚定的表明立场。正面管教的创始人简·尼尔森博士有一句名言,非常好的表达了这个立场:“我爱你,但这样做不可以。”

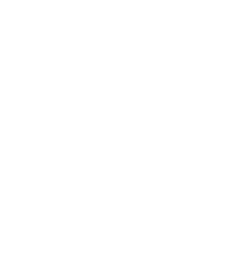

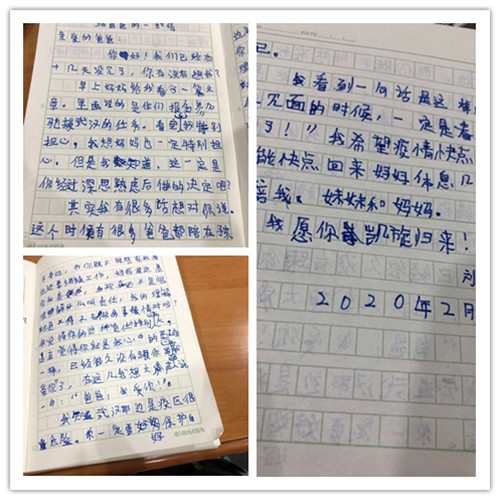

其次,爸爸要去了解、关心孩子。当了很多年的老师,我发现和《小欢喜》里季杨杨的爸爸一样,我们很多爸爸是孩子上高三时才第一次来参加孩子的家长会的。在这之前,一般是妈妈来得多。但高三是十二年苦读后关系到能不能金榜题名的关键时候了,所以我们的爸爸们上场了。挺功利的,是吧?孩子们是很聪明的,他们能看出来。有的干脆直接说出来:“我爸不是关心我,是怕他自己在亲戚朋友同事跟前没面子!”真正试着去了解孩子吧,像《小欢喜》里方一凡、季杨杨、乔英子的爸爸一样,学着去走进孩子的生活,了解他(她)的喜怒哀乐,了解他(她)的兴趣爱好,关心他们,支持他们,让他(她)知道你不是只在乎成绩、大学、面子,你更在乎的是他(她)这个人,这个活生生的独一无二的生命。我很欣慰的听到我的学生很幸福的说爸爸虽然在外地,可是会经常打电话关心自己。知道有爸爸工作很忙,一上班就是连续三天不能回家,可只要在家就会多陪孩子,支持儿子走艺考之路。孩子上培训班,自己再晚都坚持去接他回家。

第三、爸爸要当好孩子走向社会的引路人。孩子最终是要从家庭走向社会,从一个自然人转变为社会人的。这一点,当父亲的责无旁贷。美国心理学家弗洛姆在《爱的艺术》艺术中提出,母爱是无私的,只要你是母亲的孩子,你就能获得母亲的爱。而父爱是有条件的爱,父亲爱优秀的孩子,优秀是需要孩子用努力来争取的。所以孩子的成长动力之一就是证明给父亲看,获得父亲的鼓励和认可。林海音在《城南旧事》里回忆她的父亲在她小的时候鼓励她:“不要怕,无论什么困难的事,只要硬着头皮去做,就闯过去了!”虽然父亲在她小学毕业时就去世了,但爸爸的话一生都在鼓励着她,去迎接一个又一个的挑战。有研究证明,父亲参与教育的孩子更容易取得成功。因为一般来说,爸爸作为一个常年在社会上行走的人,他更了解社会规则,他能教育孩子更理性的去面对问题、解决问题。责任、担当、自信、理性、成熟,是一位好父亲送给子女的最好礼物。

都说父爱如山。1919年,鲁迅先生就写下了《我们现在怎样做父亲》一文,如今一百多年过去了,我们依然在学习如何做一个好父亲。可能,我们做不到那么好,那就让我们先尝试着做一个合格的父亲吧,管理好自己的情绪,和善而又坚定的陪伴、引领孩子的成长,成为孩子心目中那个最值得尊敬的人!

( 李玲 )